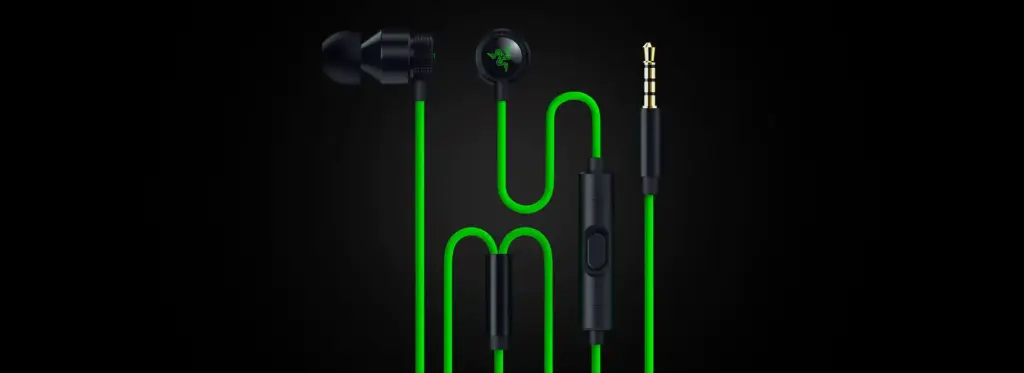

Razerの有線ゲーミングイヤホン「Hammerhead」シリーズが、久々のフルモデルチェンジでV3へ。

前世代(Pro V2)からハード・ソフトの両面で見直しが入り、11mmダイナミックドライバー、3.5mm → USB-C変換DACの同梱、Razer Synapse/THX対応と、PCでもモバイルでも使い倒せる設計に進化しました。

“有線の安定性×ゲーミング特化の音作り×マルチデバイス対応”という三拍子を、1万円未満の価格帯で狙ってきたのが本機の立ち位置です。

この記事では、「Hammerhead V3」の音質傾向(低域の迫力や高域の質感、FPSでの足音の拾い方)、定位/距離感、長時間プレイ時の聴き疲れ対策としてのEQ指針、装着感やケーブル取り回し、そしてPC・スマホ・ハンドヘルド機までを跨ぐ接続性を総合的にチェックします。

単に“迫力がある/ない”では終わらせず、「ゲームで勝つために何をどう調整すると良いのか」まで踏み込み、初めての有線ゲーミングイヤホン選びでも迷わない判断材料を提供します。

Razer 「Hammerhead V3」の製品概要とスペックの要点

「Hammerhead V3」は「有線の安定性」に「現代的な拡張性(USB-C DAC/Synapse/THX)」を足した、マルチデバイス対応のゲーミング有線イヤホンです。

主要スペック

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 接続 | 3.5mm有線(付属USB-C DACドングルでデジタル接続可) |

| ドライバー | 11mmダイナミック(前世代より大型化) |

| ケーブル | 約1.2m/TPE(絡まりにくい質感) |

| インライン操作 | 音量+/−、中央ボタン(押下中のみマイクミュート) |

| マイク | インラインマイク(リモコン背面に開口) |

| イヤーピース | シリコンS/M/L |

| ソフト連携 | Razer Synapse 4/THX系機能(要導入・製品登録) |

| 想定対応機器 | PC、USB-Cスマホ、携帯型ゲーム機 等 |

| 価格目安 | 7,980円前後(参考) |

| 発売 | 日本のAmazonで2025年8月29日発売(参考) |

- 11mm化で“鳴りのレンジと音圧感”を強化

- 3.5mm→USB-C DAC同梱でスマホ/携帯機にも即対応

- Synapse/THXでPC側の拡張(サラウンド/マイク調整 等)が可能

主要仕様(11mmドライバー/付属USB-C DAC)

「Hammerhead V3」の軸は「11mmドライバー」と「USB-C DACドングル」。

アナログ直挿しでも動きますが、DAC同梱により“3.5mmのない端末でもそのまま使える”のが実用的です。

11mm化の狙い

- 効果音や環境音の量感・情報量を底上げし、ゲームの没入感を強化。

- 同音量でも“余裕感”が出やすく、細部が拾いやすい設計。

USB-C DAC同梱の意味

- 最新スマホ/携帯型ゲーム機と相性良好。PCでも“デジタル接続”で安定。

- 端末ごとの3.5mm出力差(ノイズ・駆動力)を回避しやすい。

運用上の注意

- 一部スマホは物理リモコンの挙動に差が出ることあり。安定しない場合は“付属DAC経由”に切り替えるのが無難。

- PCのSynapse認識はUSB-C DAC経由が前提と考えるとスムーズ。

同梱物とインライン操作・マイク機能

まず“箱に何が入っているか”を把握しておくと、導入が早いです。

同梱物

- イヤホン本体(3.5mmプラグ)

- 3.5mm→USB-C DACドングル

- イヤーピース(S/M/L)

- クイックスタート類

インライン操作・マイク

- 音量+/−は物理ボタンで確実に操作。ブラインドでも迷いにくい配置。

- 中央ボタンは押下中のみミュート(プッシュトゥミュート)。VC時の咳・環境音カットに便利。

- マイクはリモコン背面に開口。感度が高めなぶん、PCファンやエアコン音も拾いやすい → 入力レベル調整やプッシュミュートの併用が実用的。

ケーブル取り回し

- 1.2mのTPEケーブルは“コシ”があり絡まりにくい。

- デスク周りで引っ掛かりにくく、持ち運びでもクセがつきにくい印象。

Razer Synapse/THX対応の使いどころ

PCでの本領発揮はここ。付属DACで接続 → Synapse 4で認識 → 機能拡張という流れが基本です。

使える主な機能

- THX Spatial等のサラウンド系:方向感・包囲感の補強に有効(専用アプリ追加・製品登録が必要)。

- マイク設定:入力レベルの最適化、オン/オフ切替。プッシュトゥミュートと合わせて運用。

EQ活用のヒント(例)

- 低域:-2〜-3dB程度で“出過ぎ”を整理 → 足音や小さな効果音が埋もれにくい。

- 高域:ピーク帯を軽く整える → シビれ感・聴き疲れを低減。

シナリオ別の接続例

- PCのランクマ:付属DAC+Synapse/THX有効化+軽いEQ調整。

- モバイル/携帯機:まずはDAC経由で安定運用、手軽さ重視なら3.5mm直挿しでもOK。

製品概要とスペックのまとめ

- 11mmドライバー×USB-C DAC×Synapse/THXで、アナログ直挿しからPC拡張まで“全部入り”の柔軟性。

- 物理リモコンと押しっぱなしミュートでVCの快適度が高い。

- 価格は1万円未満帯。入門の一本/モバイル兼用のサブとしても扱いやすい仕様です。

Razer 「Hammerhead V3」の音質レビュー

“元気なV字チューニング”が基本。

低域は量感とインパクト、高域は金属音や銃声のエッジが立つ一方で、競技志向なら軽いEQ調整が効く——そんな素性です。

低域~高域のキャラクター

| 帯域 | 量感/傾向 | 使い勝手の含意 |

|---|---|---|

| サブ~ミッドベース | 多め/余韻長め | 爆発・UIの重低音に迫力。賑やかな場面では微細音を覆いがち |

| 中域 | やや控えめ | セリフは十分聞こえるが、BGM/効果音が勝ちやすい |

| 上中域(2–4kHz) | わずかに前 | 足音・衣擦れの輪郭を出す帯域。微調整で索敵力アップ |

| 高域(6–10kHz) | やや強め | 銃声・金属音の抜けは良いが、音量次第で疲れやすい |

- 低域は“楽しさ”に直結。没入感は高いが競技では出過ぎを整理すると情報が拾いやすくなる。

- 高域はディテール充実。刺さりを少し抑えるだけで長時間の快適度が上がる。

定位・距離感とFPSでの聞き分け

- 左右定位:素直。方向取りは迷いにくい。

- 距離感:中庸。低域が膨らむ局面は前後差が曖昧になりがち。

- 音場:中~やや広め。開放感はあるが、対戦では情報が多く感じることも。

シーン別のコツ

- 屋内(金属・反射多め):高域が主張 → 6–8kHzを軽く減衰し刺さりを緩和。

- 屋外(爆発・車両多め):低域が支配的 → 80–150Hzを控えめにして足音を前へ。

- 索敵フェーズ:BGM薄め → 2–4kHzを+1〜2dBで微細音の抜けを改善。

THX Spatialの使いどころ

- 中〜弱設定から。強すぎると“面鳴り”になり、点像(足音)のフォーカスが甘くなる。

EQ推奨と調整の例

A. 競技プロファイル(足音最優先)

- 80–120Hz:-2〜-3dB(膨らみ整理)

- 200–250Hz:-1〜-2dB(こもり抑制)

- 2.0–3.0kHz:+1〜+2dB(輪郭強化)

- 6.0–8.0kHz:-1〜-2dB(シャリ感低減)

- 10–12kHz:+0〜+1dB(空気感を少量)

B. 没入プロファイル(映画/音楽寄り)

- 60–90Hz:+1〜+2dB(沈み込み)

- 120–150Hz:+0〜+1dB(厚みキープ)

- 3.0–4.0kHz:+0〜+1dB(セリフ明瞭度)

- 7–8kHz:-0〜-1dB(鋭さ微調整)

運用のヒント

- 音量は控えめ:「Hammerhead V3」は高域の通りが良く、上げすぎると疲れが急増。

- イヤーピース調整:密閉し過ぎると低域が膨らむ。サイズ/浅さで微調整。

- 接続設定:PCは付属USB-C DAC経由+24bit/48kHzを基準。

- THX Spatial併用:EQ→定位確認→必要に応じてTHXを“中”に。順番が崩れると最適点が見つけにくい。

音質レビューまとめ

- そのままでも楽しく“映える”音作り。

- 競技志向は低域の整理+高域ピークの軽減で情報が取りやすくなる。

- THXは中〜弱、EQは細めがV3を“勝てる音”に寄せる近道です。

Razer 「Hammerhead V3」の使い勝手とビルドクオリティ

“挿してすぐ使える”実用本位。

スリムな筐体、絡まりにくいTPEケーブル、物理ボタン付きインラインリモコン、そして3.5mm/USB-Cの二刀流で、PC・スマホ・携帯ゲーム機をシームレスに行き来できます。

装着感・重量・ハウジング形状

細身で軽快、ノズルはやや長め。

浅め~中浅の装着でも安定しやすく、長時間プレイで耳の負担が出にくい設計です(個人差あり)。

- スリム筐体:外殻の出っ張りが少なく、耳甲介に当たりにくい形状。

- ノズル長め:密閉を取りつつも浅め装着が選べる=高域の刺さりや低域の膨らみを装着で微調整しやすい。

- イヤピ同梱(S/M/L):密閉が強すぎると低域が膨張→一段小さめや浅めで調整。

| 目的 | すばやい対処 |

|---|---|

| 低域が膨らむ | イヤピサイズを下げる/浅め装着にする |

| 高域が刺さる | フォーム系に交換 or 浅め装着+音量控えめ |

| 定位がブレる | 左右の挿入角と深さを微調整→EQ前に最適化 |

ケーブル(1.2m/TPE)と取り回し・耐久性

コシのあるTPEで絡みにくい。 デスクでも外出でも扱いがラク。

- 取り回し:丸めクセがつきにくく、解いた時に**“パラッ”とほぐれる**。

- インライン部:音量+/−+中央(押している間だけミュート)。ブラインド操作しやすい高さとクリック感。

- タフさ:日常的な曲げや擦れに強い印象。被膜の手触りも滑り過ぎない。

小ワザ

- デスク:ケーブルをゆるいS字で配線→タッチノイズ低減。

- 携帯:8の字巻き→プラグ側を軽く通すだけで折れ癖回避。

接続性(PC/スマホ/ハンドヘルド)と日常利用

3.5mmの手軽さ+付属USB-C DACの安定感。 PCではSynapse/THXで機能拡張。

- 二刀流:3.5mm搭載機は直挿し。端子のない端末は付属USB-C DACで即デジタル接続。

- PC連携:付属DAC経由でSynapse 4認識 → THXなどを有効化。マイク入力レベルもアプリで最適化。

- スマホ互換:物理ボタン挙動はOS/機種差あり。挙動が不安定ならDAC経由に切替えると安定しやすい。

| シーン | 接続 | 設定の目安 | ひと言メモ |

|---|---|---|---|

| PCでランクマ | 付属USB-C DAC | Synapse有効/THXは中/低域-2〜-3dB | 中央ボタンのプッシュトゥミュートが超便利 |

| 通勤・動画視聴 | スマホ+付属DAC | 低域+1dBで没入、音量は控えめ | 物理音量で即調整できる気楽さ |

| 携帯ゲーム機 | 付属DAC | デフォルト→足音優先なら低域控えめ | 騒音下はイヤピを一段上げて遮音UP |

リモコン背面開口で周囲音も拾いやすい→PCファンやエアコン動作時は入力レベルを少し下げる+必要時のみプッシュミュート。

使い勝手とビルドクオリティまとめ

- スリム&軽量+絡みにくいTPEで長時間でも快適。

- 3.5mm/USB-C DACの柔軟さで、PC・スマホ・携帯機を1本で網羅。

- Synapse/THXと押しっぱなしミュートにより、対戦から日常視聴まで“迷わず使える”完成度です。

Razer 「Hammerhead V3」を使用した私の体験談・レビュー

1週間ほど、PCゲーム+通勤のスマホ視聴+週末に映画で検証。

結論は「挿してすぐ楽しい」→「軽く整えると実戦力が伸びる」の二段構えでした。

FPS:デフォルト印象 → 調整後の変化

デフォルト

- 低域の押し出しで爆発やUIが映える。

- 金属音/銃声は抜け良好。

- 混戦時、足音や衣擦れが背景に下がる場面がある。

軽い調整

- EQで80–120Hzを-2〜-3dB/2–4kHzを+1〜2dB。

- イヤピを一段小さくして浅め装着。

- 結果:リロード・落下・足音の“点像”が前に出て、索敵の確度が上がる。

- THXは“中”止まりが好相性。強めると輪郭が“面化”。

屋内マップ=6–8kHzを少し下げ刺さり軽減/屋外マップ=低域控えめで距離感の見通しUP。

VCとインライン操作

- 中央ボタンのプッシュトゥミュートは即効性が高く、咳や周囲音を瞬時に遮断。

- マイクは明瞭寄り。PCファン/エアコンを拾いやすいので入力レベルは中程度から。

- 物理音量+/−はブラインド操作が容易で、撃ち合い中の微調整に強い。

映画/音楽(没入モード)

- 映画は重低音の沈み込みが分かりやすい。

- EDM/Hip-Hop系と好相性。刺さりが気になる曲は7–8kHzを-1dBで聴き疲れ軽減。

- スマホ+付属DACはノイズ感少なく、移動中の動画でも音量を欲張らなければ快適。

フィットと取り回し(毎日の扱いやすさ)

- 細身ハウジング+やや長めノズルで浅め~中浅の安定感が取りやすい。

- 1.2m TPEケーブルはコシがあり絡みにくい。

- デスクは“ゆるいS字”配線でタッチノイズ減、持ち運びは8の字巻きで折れ癖回避。

気になった点→対処法

| 症状 | 速攻で効いた対策 |

|---|---|

| 低域が出過ぎ | 80–120Hz -2~-3dB/浅め装着/イヤピ一段小さく |

| 高域がシャリつく | 6–8kHz -1~-2dB/音量控えめ/フォーム系に交換 |

| 足音が埋もれる | 2–4kHz +1~+2dB/THXは“中”以下 |

| スマホでボタン挙動が不安定 | 付属USB-C DAC経由に変更 |

| 周囲ノイズを拾う(マイク) | 入力レベル中→下げる/必要時のみプッシュミュート |

使い分けの結論(3モード)

- そのまま楽しい:映画/カジュアル。低域の迫力と高域の抜けを活かす。

- 勝ちに寄せる:低域を薄く・上中域を少し押し、THXは“中”。装着は浅め。

- 1本で完結:PCランクマ→スマホ視聴→携帯機まで、付属USB-C DACで切替ノンストレス。

Razer 「Hammerhead V3」は“入口の広さ”と“伸びしろ”が同居。挿した瞬間に盛り上がり、数分のEQと装着調整で実戦寄りに化ける。

無線の遅延を避けたい日や出先の一本として、出番が確実に増える印象でした。

Razer 「Hammerhead V3」に関するQ&A

Razer 「Hammerhead V3」に関して、よく聞かれそうな質問とその回答をまとめました。

V2/Pro V2から何が進化しましたか?

ざっくり3点です。

- ドライバーが11mmに拡大(情報量と押し出し感の底上げ)

- USB-C DACドングルが同梱(3.5mm非搭載端末でも即デジタル接続)

- Razer Synapse/THX対応(PC側でサラウンドやマイク最適化が可能)

無線(Bluetooth)で使えますか?

いいえ。有線専用です(3.5mm or 同梱USB-C DAC)。

スマホではどう繋ぐのがベスト?

3.5mm端子が無い端末は付属USB-C DAC経由が安定。物理ボタン挙動が機種で不安定な場合も、DAC経由で安定しやすいです。

THX Spatialは競技に有利?

“中〜弱”設定がバランス良好。強すぎると“面鳴り”になり、足音の点像感が薄れます。

足音が埋もれると感じたら?

目安は以下。

- 80–120Hz:-2〜-3dB(低域の膨らみ整理)

- 2–4kHz:+1〜+2dB(輪郭を前へ)

- 6–8kHz:-1〜-2dB(シャリ感を軽減)

高域の刺さりや聴き疲れ対策は?

音量を欲張らない+6–8kHzを軽く減衰。装着は浅めに調整、フォーム系イヤピも有効です。

装着感はどう?長時間でも平気?

細身のハウジング+やや長めノズルで軽快。浅め〜中浅で安定しやすく、長時間でも負担が出にくい設計です(個人差あり)。

マイクの実力は?

会話は明瞭寄り。ただし周囲音を拾いやすいため、PCファンやエアコン稼働時は入力レベルを中→下げ+必要時だけプッシュトゥミュート(中央ボタン長押し)を使うのが快適。

ゲーム以外(映画・音楽)でも楽しめる?

低域の押し出しと高域の抜けで“映える”鳴り。刺さりが気になる曲は7–8kHzを微減で聴きやすくなります。

PS5/Switchなどでも使える?

3.5mmやUSB-C経由で多くの端末に接続可能です(本体やコントローラ側の端子仕様に依存)。迷ったら付属USB-C DACを基準に。

価格とコスパの印象は?

7,980円前後の目安で、11mmドライバー+USB-C DAC同梱+Synapse/THX対応の“全部入り”。入門〜サブ用途までコスパ良好です。

Razer 「Hammerhead V3」レビューのまとめ

Razer 「Hammerhead V3」は、有線の安定性に現代的な拡張(付属USB-C DAC/Synapse/THX)を重ねた“全部入り”の一本。

初期状態は没入重視のV字チューニングで楽しく、低域を少し整理+高域の刺さりを微調整すると、対戦でも情報が拾いやすい“勝てる音”に寄せられます。

スリム&軽量の筐体、絡まりにくいTPEケーブル、押している間だけミュートできる物理ボタンなど、日常運用の細部もよく練られています。

総評

- 強み:11mmの押し出し/USB-C DAC同梱で端末を選ばない/Synapse+THXで拡張/軽快な装着感/プッシュトゥミュート

- 弱み:低域が多めで足音が埋もれる場面あり(EQで整理)/高域のシャリ感(音量とEQで緩和)/スマホ側の物理操作は機種差

推しポイントと注意点

| 観点 | 推しポイント | 注意点/対処 |

|---|---|---|

| 音質 | 低域の迫力、金属音の抜け | 80–120Hzを少し下げ、6–8kHzを微減 |

| 競技性 | 素直な定位、EQで足音を前に | 低域の余韻で前後差が曖昧→低域控えめ+THXは中〜弱 |

| 装着 | スリム&軽量で長時間OK | 密閉過多で低域膨張→浅め装着/小さめイヤピ |

| 操作 | 物理+/−と押下中ミュート | マイクは周囲音も拾いやすい→入力レベル中→微調整 |

| 接続 | 3.5mm/USB-C両対応で万能 | スマホで挙動不安定なら付属DAC経由 |

3つの“即使える”プリセット

- 競技(足音最優先):80–120Hz -2〜-3dB/2–4kHz +1〜+2dB/6–8kHz -1〜-2dB/装着は浅め、THXは中。

- 没入(映画・音楽):60–90Hz +1〜+2dB/3–4kHz +0〜+1dB/7–8kHz -0〜-1dB。

- 汎用(そのまま楽しむ):EQオフ or 低域だけ-1〜-2dB、タイトルに応じてTHXをオン/オフ。

導入チェックリスト

- 付属USB-C DACでPC接続→OSを24bit/48kHzに。

- Synapse導入→THXは中から。

- S/M/Lを試し、浅め装着で定位と低域の出方を最適化。

- 上のプリセットをベースに、屋内/屋外マップで微調整。

- マイク入力を“中”から詰め、プッシュトゥミュートの感触を確認。

Razer 「Hammerhead V3」レビューの総括

総じて、Razer 「Hammerhead V3」は有線ならではの安定性に、11mmドライバーの押し出し、付属USB-C DACによるマルチデバイス対応、Razer Synapse/THXでの拡張性を重ねた実用度の高い一本だと評価します。

初期チューニングは没入感の強いV字傾向で、そのままでも映画やカジュアルプレイが楽しく、対戦では低域をわずかに整理し高域のピークを軽く整えるだけで足音や衣擦れの輪郭が前に出て“勝てる音”に寄せやすいです。

スリムで軽量な筐体と絡まりにくいTPEケーブル、押している間だけミュートできる物理ボタンは日常の使い勝手を確実に支え、PC・スマホ・携帯機を1本で跨げる柔軟性はこの価格帯でも魅力的です。

フラット志向のモニターサウンドを無調整で求める方には合わない局面もありますが、軽いEQと装着の微調整をいとわない方にとっては、エンタメと実戦の両方を高コスパで満たす有力候補になります。

Razer 「Hammerhead V3」は「挿してすぐ楽しい、少し整えれば実戦で効く」をスマートに実現した、手元に置いて損のない有線ゲーミングイヤホンです。

・【徹底レビュー】SONY 「INZONE E9」(IER-G900)― 完全密閉×遅延ゼロのゲーミング有線イヤホンは“足音”が違う

・Razer 「BlackShark V3 Pro」は買い?音質・ANC・同時接続を徹底レビュー【V3/V3 X/V2 Pro比較】

・SONY 「INZONE H9 II」 徹底レビュー|WH-1000XM6系ドライバー×有線でもANCの高音質ゲーミングヘッドセット

・Logicool G 「ASTRO A50 X」徹底解説|FPS特化の最強ゲーミングヘッドセットを使って分かったこと

・Logicool 「G PRO X2 LIGHTSPEED」徹底レビュー!FPS最強のゲーミングヘッドセットの実力とは?

・CORSAIR 「VOID WIRELESS v2」の音質・装着感・使用感を徹底レビュー!初心者にもおすすめの万能型ヘッドセット

・Razer 「BlackShark V2 Pro」を徹底レビュー|FPSゲーマー必見!進化した音質とマイク性能を解説

・SteelSeries 「Arctis Nova Pro」の特徴とWirelessモデルの違いを徹底レビュー【どっちを買うべきか】

・【徹底レビュー】Razer 「Barracuda X Chroma」の実力とは?音質・装着感・機能を全解説!

・【徹底レビュー】Razer 「Kraken V4 Pro」の実力とは?ゲーミング特化の最上位モデルを評価!

・HyperX 「Cloud3」 徹底レビュー!Cloud2との違い・進化点・使用感を解説

・EPOS 「H6Pro」を徹底レビュー!密閉型と開放型の音質・装着感・使い勝手を詳しく解説!

・Logicool 「G733」 徹底レビュー|軽量&長時間バッテリーの最強ゲーミングヘッドセット

・audio-technica 「ATH-M50xSTS」徹底レビュー|ゲーム配信&録音に最適なヘッドセットの実力とは?

・ゲーミングヘッドセットの選び方と普通のヘッドホンとの違いを徹底解説!最適なモデルの選び方とは?